DA-DI

DAFNE

Dafne o Daphne (in greco antico: Δάφνη, Dáphnē, "lauro", indicante l'alloro[1]) è un personaggio mitologico greco. Si tratta di una delle Naiadi, un tipo di Ninfa femminile associata prevalentemente ai corsi d'acqua dolce nella loro generalità, quindi a fontane, pozzi, sorgenti e ruscelli.

Ci sono diverse versioni del mito che la riguarda, ma la vicenda nelle sue basi narra che a causa della sua estrema bellezza si attirò l'attenzione e l'ardore amoroso del dio Apollo. Ella però rifiutò l'amore divino e cominciò a fuggire via lontano; Apollo la inseguì ma poco prima di raggiungerla la fanciulla supplicò i genitori, il dio fluviale Ladone[2] e la madre, la naiade Creusa[3] di salvarla. Gli Dèi ascoltarono la preghiera ed ecco che, in un attimo, la giovinetta si trasformò in una pianta.

Ne Le Metamorfosi del poeta latino Publio Ovidio Nasone, che racconta la vicenda nella modalità del racconto amoroso elegiaco[4], viene invece identificata come essere la figlia di Peneo, un fiume sacro che scorre in Tessaglia[5].

Ai Giochi Pitici che si svolgevano ogni quattro anni a Delfi proprio in onore di Apollo, una corona di alloro raccolta nella Valle di Tempe in Tessaglia veniva consegnata come premio ai vincitori delle gare; secondo Pausania il Periegeta il motivo di questo era "semplicemente solo perché la tradizione prevalente vuole che Apollo si innamorò di Daphne"[6].

Il mito di Dafne ha come prologo l'uccisione da parte di Apollo del serpente Pitone. Secondo il mitografo Igino (Fabulae 203) il dio inseguì la ninfa per tutta la Tessaglia, mentre per Pausania il fatto accadde in Arcadia; la ricerca di una ninfa locale da parte di una divinità olimpia, nell'ambito dell'adeguamento arcaico del culto religioso in terra greca è uno dei punti fondamentali della narrazione aneddotica ovidiana[7].

Il mito

Dafne fu il primo amore del dio Apollo. Questi si vantò perché aveva appena ucciso il mostruoso Pitone, il serpente figlio di Gea, ed Eros, geloso, decise di farlo innamorare della ninfa Dafne. Creò due frecce una con la punta ben acuminata fatta d'oro (destinata a infliggere l'amore di Apollo verso Dafne) e l'altra con la punta stondata fatta di ferro (destinata a far respingere l'amore di Apollo verso Dafne).

Sacerdotessa della Madre Terra, Dafne era una ninfa amante della propria libertà: ella non solo conquistò il cuore di Apollo, ma anche quello di un giovane mortale di nome Leucippo ("quello dei cavalli bianchi"), il figlio del re dell'Elide Enomao. Egli si travestì da donna per potersi accostare a Dafne. Secondo alcune fonti le sacerdotesse decisero, forse per suggerimento di Apollo, di effettuare nude (direttamente nel fiume Ladone) i propri riti segreti; il bagno tuttavia portò allo smascheramento di Leucippo che morì ucciso dalle stesse fanciulle le quali immersero le loro lance acuminate nel corpo nudo ed inerme del ragazzo.

Giunse allora il momento in cui Apollo, approfittando della caduta del nemico in amore, si dichiarò a Dafne, ma fu respinto. Il dio si mise all'inseguimento della fanciulla che era corsa via spaventata, e stava quasi per raggiungerla quando Dafne, invocato l'aiuto di Gea o del padre, si trasformò in un albero di alloro. Da allora fu l'albero preferito di Apollo, che ne porta i rami come una corona.

In un'altra versione il dio del Sole, fiero di sé, vantandosi delle proprie imprese con il dio dell'Amore, cominciò a schernirlo per il fatto che le sue armi, l'arco e le frecce, non sembravano poi così adatte a lui; qui l'infatuazione del dio viene causata da un dardo scagliato da un Eros irritato, che voleva far pagare ad Apollo il fatto d'averlo preso in giro dubitando della sua abilità con l'arco. Deciso a vendicarsi, colpì quindi il dio con una freccia d'oro - in grado di far innamorare alla follia dei e mortali della prima persona su cui avessero posato gli occhi dopo il colpo - mentre la ninfa Dafne, di cui Apollo si era invaghito, con una freccia di piombo che faceva rifiutare l'amore. In tal modo dimostrava inequivocabilmente il potere dell'amore.

La ninfa colpita dalla freccia di piombo appena vide Apollo cominciò a fuggire. Questi iniziò allora ad inseguirla, finché non giunsero entrambi presso il fiume Peneo; qui la ragazza pregò il padre di aiutarla (o secondo altre varianti la ninfa si rivolse a Gea (la Dea-Terra). Dafne si trasformò così in un albero di Laurus nobilis (l'alloro). Un torpore pesante afferrò le sue membra, una corteccia sottile gli si chiuse sul petto, i capelli si trasformarono in foglie, le braccia in rami, i piedi in un attimo furono bloccati e velocemente mutati in radici, il suo volto si perse. Solo la sua bellezza splendente fu lasciata inalterata[8].

Il dio, ormai impotente, decise di rendere questa pianta sempreverde e di considerarla a lui sacra e a rappresentare un segno di gloria da porre sul capo dei migliori fra gli uomini, i più capaci di imprese esaltanti.

Vi è infine anche una versione alternativa del primo racconto che ci presenta Dafne come una mortale, figlia di Amicla; appassionata di caccia, era fermamente determinata a preservare la verginità. Percorreva le montagne insieme alle sue compagne, cacciatrici come lei, vivendo sotto la protezione di Artemide. Leucippo (lo "stallone bianco"), invaghitosi di lei, per avvicinarla si travestì da donna e si unì al gruppo delle cacciatrici; a questo punto Apollo, ingelositosi, decise di smascherare l'inganno ispirando al gruppo di giovani donne il desiderio di bagnarsi in una sorgente.

Leucippo fu costretto a spogliarsi e venne pertanto scoperto (in ciò simile al mito di Callisto); solo l'intervento degli dei, che si premurarono di renderlo invisibile, poté impedire al giovane di fare una tragica fine. Apollo nel trambusto che ne seguì cercò di rapire Dafne la quale però riuscì a sfuggirgli e, dietro sua preghiera, venne trasformata da Zeus in alloro.

Questa storia, in parte differente, narrata dal poeta ellenista Partenio nella sua "Erotica Pathemata" (i dolori dell'amore)[9], è risultata essere sempre meno familiare, anche perché l'arte del Rinascimento esaltò il racconto così come viene descritto da Ovidio. Ma a quanto ne dice anche lo storico ellenistico Filarco di Atene, la cosa era nota a Pausania, che non mancò di citarla[10][11].

Templi dedicati a Dafne

Vi era nella terra dei Lacedemoni, in un luogo chiamato Hypsoi[12], un tempio detto di "Artemis Daphnaia"; sorgeva sulle pendici del monte Cnacadion nei pressi dei confini dei territori soggetti a Sparta[13] e aveva tra i suoi alberi sacri l'alloro[14].

Interpretazioni

Il mito di Apollo e Dafne è stato variamente esaminato come una battaglia tra la castità (Daphne) e il desiderio sessuale (Apollo). Come Apollo insegue per bramosia di lussuria Dafne, così questa si salva attraverso la sua metamorfosi e confinamento nell'albero d'alloro che può essere visto come un atto di castità eterna. Daphne è costretta a sacrificare il suo corpo e diventare una pianta come la sua unica possibilità di fuga dalle pressioni dei costanti desideri sessuali di Apollo. Il dio infine accoglie la castità eterna di Daphne e crea una corona dai suoi rami, trasformando il suo simbolo di castità in un simbolo culturale per lui e tutti gli altri poeti e musicisti[15].

Perché lei vuole fuggire? Perché lei è "Artemis Daphnaia", la sorella del dio, ha osservato l'antropologo e psicoanalista di derivazione freudiana Géza Róheim[16], e anche Joseph Eddy Fontenrose[17] concorda. Altri invece affermano che una sua identificazione automatica con Artemide senza alcun dubbio semplifica eccessivamente l'immagine: l'equazione di Artemide e Daphne nella trasformazione del mito stesso chiaramente non può funzionare[18].

Nella letteratura più recente si è anche sostenuto che Il bacio di Gustav Klimt possa essere un dipinto simbolico del bacio dato a Daphne da Apollo nel momento in cui ella si trasforma in un albero di alloro[19].

Nelle arti

La maggior parte delle creazioni artistiche riguardanti questo mito si focalizzano sul momento della trasformazione.

Il mito di Dafne ha dato spunto alla rappresentazione artistica di moltissimi autori, quali i pittori Piero del Pollaiolo, Giorgione, Giovanni Battista Tiepolo e scultori come Gian Lorenzo Bernini, autore di una celebre versione di Apollo e Dafne (1622-25).

Lorenzo Bernini, Apollo e Dafne, 1622-1625,

marmo, h 243 cm, Roma, Galleria Borghese

Il medesimo tema è stato trasposto in musica da molti compositori:

- Dafne, opera di Jacopo Peri su libretto di Ottavio Rinuccini (1594).

- La Dafne, opera di Marco da Gagliano su libretto di Ottavio Rinuccini (1608).

- Dafne opera del compositore tedesco Heinrich Schütz - sempre sul medesimo testo di Rinuccini - la cui partitura è andata perduta (1627).

- Apollo e Dafne, una cantata di George Frideric Handel composta tra il 1709-1710.

- Dafne, opera di Antonio Caldara su libretto di Abbate Biave (Salisburgo 1719).

- Daphne, opera di Richard Strauss su libretto di Joseph Gregor (1938).

Botanica

Mentre la storia di Dafne è tradizionalmente collegata con l'alloro (il Laurus nobilis), quasi 90 specie di arbusti sempreverdi noti per i loro fiori profumati e i frutti velenosi sono raggruppate sotto il genere Daphne: la "ghirlanda di fiori" (Daphne cneorum), Daphne di febbraio o mezereon (Daphne mezereum) e alloro euforbia o alloro di legno (Daphne laureola). Questi generi sono classificati nella famiglia Thymelaeaceae e sono nativi in Asia, Europa e Nord Africa.

(Ritorna a Apollo)

(da wikipedia)

DAMOCLE

La figura appartiene più propriamente alla leggenda che alla mitologia greca. L'aneddoto sembra essere contenuto per la prima volta nell'opera perduta dello storico Timeo di Tauromenio (356 - 260 a.C.), Storia di Sicilia. Ci viene tramandato da Cicerone, nelle sue Tusculanae disputationes (libro V, capitoli 61 - 62), e viene ripreso successivamente anche da altri scrittori quali Orazio, Persio e Boezio[1].

La spada di Damocle

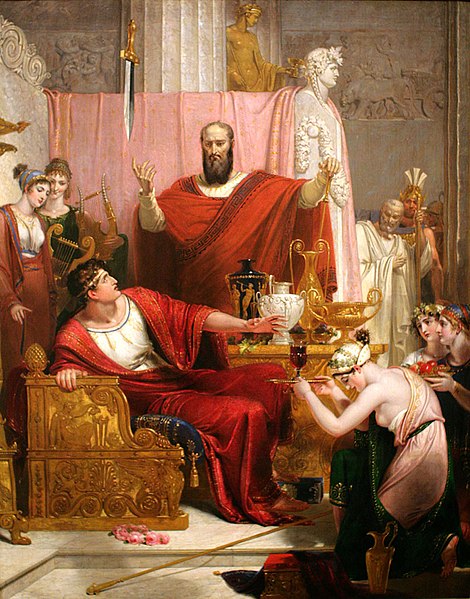

Secondo il racconto di Cicerone, Damocle è un membro della corte di Dionigi I°, tiranno di Siracusa. Egli sostiene, in presenza del tiranno, che quest'ultimo sia una persona estremamente fortunata, potendo disporre di un grande potere e di una grande autorità: Dionigi gli propone allora di prendere il suo posto per un giorno, così da poter assaporare tale fortuna, e Damocle accetta.

La sera si tiene un banchetto durante il quale Damocle inizia a tastare con mano i piaceri dell'essere un uomo potente; solamente al termine della cena egli nota, sopra la sua testa, la presenza di una spada sostenuta da un esile crine di cavallo. Dionigi l'aveva fatta sospendere sul suo capo perché capisse che la sua posizione di tiranno lo esponeva continuamente a grandi minacce per la sua incolumità. Immediatamente Damocle perde tutto il gusto per i cibi raffinati che sta assumendo, nonché per i bellissimi ragazzi che gli stanno intorno e chiede al tiranno di poter terminare lo scambio, non volendo più essere "così fortunato"[1].

Influenza culturale

L'espressione spada di Damocle è successivamente diventata una metafora rappresentante l'insicurezza e le responsabilità derivanti dall'assunzione di un grande potere. Da una parte c'è il timore che il ruolo di potere possa essere portato via all'improvviso da qualcun altro, dall'altra che la sorte avversa ne renda molto difficile il mantenimento. Viene usata anche per indicare un grave pericolo incombente[1].

L'asteroide 5335 Damocles prende il nome dal protagonista di questa storia. La spada di Damocle è citata inoltre in diversi prodotti della cultura di massa (libri, film, fumetti, videogiochi, canzoni e via dicendo).

(da Wikipedia)

Ackland Museum, Chapel Hill, North Carolina, United States of America

In questa rappresentazione, i ragazzi del racconto di Cicerone sono diventati delle vergini.

DANAE

Figlia

unica di Acrisio, mitico re di Argo il quale la teneva rinchiusa in

una stanza di bronzo, lontana dagli uomini, poiché un oracolo gli

aveva predetto la morte per mano di un figlio di lei. Ma le sue

precauzioni furono annullate da Zeus che, innamoratosi di Danae

penetrò nella stanza sotto forma di pioggia d’oro, e la rese

madre. Ma il di lei figlio Perseo, Acrisio tentò di farlo perire

con la madre abbandonando entrambi in un’ arca sul mare, ma essi

si salvarono approdando all’isola di Serifo. In seguito Perseo

ritornò ad Argo ove uccise in modo del tutto casuale il nonno

Acrisio, avverando l’oracolo.

Altra

versione del mito vuole che sia stato il padre Acrisio a gettare in

mare la madre con il figlio Perseo.

all'isola di Serifo

tela/ pittura a olio di Jacques Berger,(1754-1822)

Accademia di Belle Arti di Brera

(ritorna ad Acrisio.)

DANAO

DANAIDI

Mitico

capostipite degli Argivi, fuggì dall’Egitto con le cinquanta

figlie (le Danaidi) per non darle in matrimonio ai cinquanta figli di

suo fratello Egitto. Fu raggiunto e minacciato dai nipoti; dovette

allora acconsentire alle nozze, ma ordinò segretamente alle figlie

di uccidere i propri mariti la notte stessa delle nozze. Tutte

ubbidirono, meno Ipermestra, moglie di Linceo; le altre poi sposarono

i giovani del luogo, dando origine alla stirpe argiva.

Altra

versione del mito recita che Danao e le figlie assassine vennero

uccise da Linceo per vendicare i fratelli. Esse ricevevano un culto,

come ninfe di altrettanti sorgenti. Il mito potrebbe essere messo in

relazione con un complesso rituale iniziatico sfociante nel

matrimonio e collegato al culto delle acque (il nome Danaidi deriva

da una radice indo-europea che ha dato il nome a diversi fiumi). Esso

si collega all’alternarsi della siccità e delle innondazioni

frequenti nei fiumi dell’Argolide. La religione greca condannava

l’uccisione dei mariti perpetrata dalle mogli e attribuiva alle

colpevoli, precipitate nel Tartaro, la pena di dover riempire d’acqua certe botti senza fondo. Pena singolare che si riallaccia al

culto delle acque.

Laocoonte Timeo Danaos et dona ferentes (Temo i Greci anche quando recano doni)

((ritorna ad EGITTO)

(ritorna a IPERMNESTRA

DANZA

Successione di movenze del corpo per scopi esclusivamente artistici o rituali o ludici, in un prestabilito ordine e in obbedienza ad un ritmo dato generalmente dalla musica. Di etimologia incerta, il termine potrebbe essere derivato dal francico dindjan (tremolante). Derivata dalla parola carola è mezzo espressivo tra i più antichi, seconda solo forse al solo canto .Legata alle attività umane, ha mantenuto una grande importanza fra i popoli primitivi in quanto serve a rendere partecipi tutti i componenti della vita sociale e spirituale. Non poche sono le danze che si accompagnano a riti religiosi o propiziatori o d’iniziazione. Nelle manifestazioni coreutiche della’antica Grecia, la cui conoscenza a partire dall’anno Mille a,C., sono le radici dirette della danza europea e della danza accademica o teatrale, adottata dal balletto classico.

DARDANELLI

In

turco Canakkale Bogazi, lo stretto che separa la Tracia turca,

(Europa sud-orientale) dall’Asia Minore. Il braccio di mare, largo

da tre a dieci chilometri e la cui profondità varia dai cinquanta ai

novanta metri, si estende con direzione SO-NE per circa 70 km.

collegando il Mar Egeo con il Mar di Marmora, che a sua volta è in

comunicazione con il Mar Nero mediante i Bosforo.

La diversa

salinità dei mari che lo stretto congiunge, determina due opposte

correnti, che si muovono a livelli diversi; la superficiale va dal

Mar di Marmora al Mar Egeo, quella profonda con acque più salate,

procede in senso inverso. Centri importanti sono due: Gallipoli (in

turco Gelibolu, posto sulla costa europea, e Ganakkale

sull’antistante.

DARDANO

Dàrdano, figlio di Zeus ed Elettra. Giunto nella Troade da Creta, o dalla Samotracia , o, come vuole Virgilio dall’Italia, avrebbe sposato Baticia, figlia di Teucro re del luogo. Omero lo considera un personaggio geneologico (non mitico) e lo dice capostipite di Priamo e fondatore di Dardania, (poi Troia).

DARDO

Arma leggera da getto, diffusa sin da tempi antichissimi; usata anche dai Romani (telum). Costituito da una corta asta munita di punta solitamente di metallo.

DAUNO

Padre di Turno (Eneide)

"Dauno era re dei Rutuli ma abdicò in favore di suo figlio Turno, massimo antagonista di Enea nella guerra fra italici e troiani".(da Wikipedia)

DEIDAMIA

Deidamia è una figura della mitologia greca, figlia di Licomede re di Sciro.

Sposò Achille mentre l'eroe era alla corte del padre, dove era stato celato dalla madre Teti sotto spoglie femminili affinché non partisse per la guerra di Troia; dal loro matrimonio nacque Neottolemo o Pirro. La fanciulla fu abbandonata dall'eroe incinta del bambino, a causa dell'astuto stratagemma messo a punto da Ulisse per ottenere la partecipazione di Achille al conflitto. Deidamia concesse la partenza del figlio Neottolemo una volta che i capi achei lo reclamarono e, al termine della guerra di Troia, fu maritata ad Eleno, figlio di Priamo. Talune tradizioni attribuiscono la maternità di Neottolemo alla figlia di Agamennone, Ifigenia.

- Dante parla di Deidamia nei versi 61-62 del canto XXVI dell'Inferno, in riferimento all'inganno col quale Ulisse e Diomede scoprirono Achille mentre si trovava a Sciro:

- "Piangevisi entro l'arte per che, morta,

- Deïdamìa ancor si duol d'Achille".

Palazzo del Lussemburgo

Deidamia II° (in greco antico: Δηιδάμεια, Deidàmeia o Laodamia (in greco antico: Λαοδάμεια, Laodàmeia); Epiro, ... – Ambracia, 233 a.C. circa) fu una regina epirota, figlia del re Pirro II° ed ultima rappresentante della dinastia Eacide prima dell'instaurazione della repubblica in Epiro.

Biografia

Figlia del re Pirro II°, salì al trono come ultima rappresentante della dinastia regale dopo la morte del padre, dello zio Tolomeo e del figlio di quest'ultimo, Pirro III°.

Aveva una sorella, di nome Nereide, che sposò Gelone II°, tiranno di Siracusa, e la aiutò nel corso della rivolta epirota che avrebbe portato all'estinzione della dinastia Eacide inviando in suo soccorso ottocento mercenari.

In seguito alla rivolta, nel 233 a.C. circa, Deidamia si rifugiò ad Ambracia nel tempio di Artemide, dove fu assassinata da un certo Milone, che a sua volta poi si suicidò. Con lei si estinse, dopo un secolo di regno, la dinastia eacide e la monarchia cedette il passo all'instaurazione della repubblica, sotto il controllo della lega epirota.

Musée de l'Ermitage St. Petersburg

Deidamia II Regina epirota Predecessore Pirro III Successore repubblica Nome completo Δηιδάμεια Morte Ambracia, 233 a.C. circa Casa reale Eacidi Padre Pirro IIGli Eacidi, appartenenti alla dinastia eacide dell'antico Epiro, furono principi dei Molossi e poi re di Epiro, fino alla morte di Deidamia II°, figlia di Pirro II°, nel 230 a.C. o 231 a.C. Essi vantavano di discendere dal leggendario Eaco, considerato fondatore della dinastia, padre di Peleo, nonno di Achille. I re di Epiro e Olimpiade, madre di Alessandro Magno, vantavano l'appartenenza a questo lignaggio. Eaco nella mitologia greca era il re dell'isola di Egina, che si trova nel Golfo Saronico. Secondo la leggenda, Eaco era figlio di Zeus e di Egina, figlia di Asopo e Metope. Prima moglie di Eaco fu Endeide, una donna di cui non si conoscevano le origini. Questi ebbero due figli: Peleo e Telamone. Il primo sovrano degli Eacidi fu Tarripa, dal 430 a.C., che portò a termine l'unificazione del regno.

(ritorna a LAODAMIA

DEIFOBO

Figlio di Priamo e di Eucuba

"Nella mitologia greca, Deifobo (Δηίφοβος) è un figlio di Priamo e di Ecuba ed è un principe troiano. Durante la guerra di Troia, che scoppiò a causa del rapimento della regina di Sparta, Elena, da parte di Paride, suo fratello, Deifobo fu con Ettore, Troilo e Antifo uno dei Priamidi che più si misero in evidenza. Gli episodi omerici riguardanti Deifobo si trovano nel libri XII, XIV e XXII dell'Iliade."(da Wikipedia)

DEIMO

Deimo (in greco antico: Δεῖμος, Dêimos) è una figura della mitologia greca, è la divinizzazione del terrore che suscita la guerra.

Figlio di Ares, dio della guerra, e di Afrodite, dea della bellezza, accompagnava il padre in battaglia assieme al fratello Fobo (la Paura) e alla dea Enio.

Nel De natura deorum Cicerone lo pone tra i figli (al pari degli altri demoni) di Erebo e di Notte; Virgilio lo annovera invece tra i figli di Etere e Gea (o Gaia).

Nella mitologia romana Fobo è identificato con Fuga, e a volte chiamato anche Metus, Formido, Timor o Pavor.

(ritorna o vai a FOBO)

DELFI

(Δελφοί — Delphoi in greco) è un importante sito archeologico, nonché una storica città dell'antica Grecia, sede del più importante e venerato oracolo del dio Apollo, assieme a Dydyma.

Situata nella Focide, sulle pendici del monte Parnaso, a circa 600 m s.l.m. all'incrocio di antiche vie di comunicazione, nei tempi antichi si pensava che Delfi fosse il centro del mondo, quindi era sede dell'omphalos o ombelico del mondo.

Storia del santuario

Il teatro antico

Centro abitato già in età micenea (XI°-X° secolo a.C.), Delfi mostra le prime tracce di un culto legato alla dea Terra (Gea) e al serpente Pitone a partire dall'VIII° secolo a.C.. Successivamente subentra al culto di Gea quello del dio Apollo, detto Pizio, ossia vincitore di Pitone. Il culto si caratterizza per la richiesta di vaticini alla sacerdotessa di Apollo, la Pizia, che emetteva i responsi al centro del santuario, seduta su un tripode, dopo essere entrata in trance respirando il vapore che fuoriusciva da una fessura della terra. La tradizione vuole che Zeus avesse indicato il luogo di fondazione del santuario nel punto in cui due aquile, fatte volare da lui, fossero atterrate insieme. Questo punto identificava Delfi come il centro del mondo. I vaticini della Pizia erano spesso ambigui e oscuri, come quello dato al re di Lidia Creso.

Il nucleo più primitivo del santuario risale al VII° secolo a.C. e fu più volte ricostruito a seguito di incendi e fenomeni naturali, come i terremoti. I Giochi pitici cominciarono ad aver luogo tra il 591 ed il 586 a.C., ma già poco dopo la sua fondazione il santuario era stato sede di competizioni poetiche.

Fin dalla sua fondazione l'oracolo divenne centrale nella vita sociale e politica dei Greci, come nel caso della Grande Colonizzazione dell'VIII°-VII° secolo a.C., nella quale i responsi oracolari facevano da guida per i coloni. Rivestendo una così grande importanza, venne fondato un ente per la salvaguardia della neutralità dell'oracolo, chiamato Anfizionia di Delfi. Nonostante questa precauzione, molte famiglie aristocratiche greche tentarono di accaparrarsene i favori, come nel caso dell'incendio del 548 a.C. che distrusse il santuario, ricostruito a carico della famiglia ateniese degli Alcmeonidi. La stessa Anfizionia di Delfi fu spesso al centro di eventi bellici chiamati guerre sacre (in totale quattro), la prima delle quali, di dubbia storicità, ebbe luogo all'inizio del VI° secolo a.C.

Tempio di Athena

A partire dalla fine del VII° secolo a.C.,[2] le città greche cominciarono a depositare presso il santuario i propri tesori votivi, ospitati in apposite "cappelle" chiamate thesauroi, costruite a spese della città depositante, spesso non senza un valore propagandistico.

Durante il secondo grande conflitto della storia greca, la guerra del Peloponneso, il santuario fu sotto il controllo della città di Sparta.

Dal 357 al 346 a.C. si combatté la terza guerra sacra, che vide emergere la Macedonia come potenza dominante dell'Anfizionia di Delfi, egemonia confermata durante l'ultima guerra Sacra, la quarta (340-338 a.C.), che segnò inoltre, con la battaglia di Cheronea del 338 a.C., la definitiva egemonia della Macedonia sulle città greche.

Con la battaglia di Pidna del 168 a.C., e la conseguente caduta della Grecia nel gruppo delle province romane nel 145 a.C., Roma impiantò stabilmente la propria influenza sul santuario, che venne ripetutamente restaurato dagli imperatori Augusto, Domiziano ed Adriano. La diffusione del Cristianesimo minò all'origine il prestigio del santuario apollineo, fino alla sua definitiva chiusura da parte dell'imperatore Teodosio I° nel 394 (già nel 391 erano stati aboliti i culti pagani).

Riscoperta di Delfi

Nonostante le sue vicende fossero scritte in tutte le opere degli antichi scrittori greci, per molti secoli Delfi venne dimenticata, persino nella sua ubicazione. Solo nel 1436, in età umanistica, Ciriaco d'Ancona la ritrovò, nel corso dei suoi viaggi alla ricerca delle testimonianze dell'epoca classica.

Fine 1100 a.C. - Rifondazione 800 a.C.,

Fine 392 - Causa Editto di Tessalonica

Rifondazione medioevo

(ritorna a FOCIDE)

DELO

Isola che giace in mezzo alle isole Cicladi, al centro fra l'isola Rhenea e l'isola Myoconos. Poco più di uno scoglio, non essendo che cinque miglia di circonferenza, ma era riguardata il luogo più sacro di tutta l'Ellade, come quella che fu creata dal tridente di Posidone (Nettuno) e resa immobile da Zeus, perchè potesse diventare la patria di Apollo e di Arthemis (Artemide o Diana) . Ospizio di Latona, figlia di Saturno, amata da Zeus, in Delo partorì Arthemis ed Apollo detto il Timbreo, da Timbra, città della Troade, ove i Dardani gli edificarono un tempio perchè, come si è detto altrove, quivi ebbe il nascimento.

- - Da Callimaco: Inno a Delo:

-

A Delo

In quale tempo, cuore, canterai

la sacra Delo che ha nutrito Apollo?

Certo tutte le Cicladi, le isole

più sacre che si trovano nel mare,

sono degne di canto, ma per prima

Delo vuole la gloria delle Muse,

poiché Febo, dei canti protettore,

lavò per prima e strinse nelle fasce

e gli rivolse lodi come a un dio.

DIANA

- ARTEMIDE

Dèa della caccia o Cintia come già Apollo , da Cintio, monte nell'isola di Delo, ove nacque. Nei miti greci aveva un cocchio d'oro ed era tirata dalle cerve. La dèa era particolarmente adorata ad Efeso e con grandi feste; dette efesie ed accompagnata da devote vergini (nel senso che forse avevano sacrata in voto la loro verginità ad essa) le sessanta ninfe oceanine da lei chieste appena nata al padre.

copia romana di originale ellenistico.

Parigi, Museo del Louvre

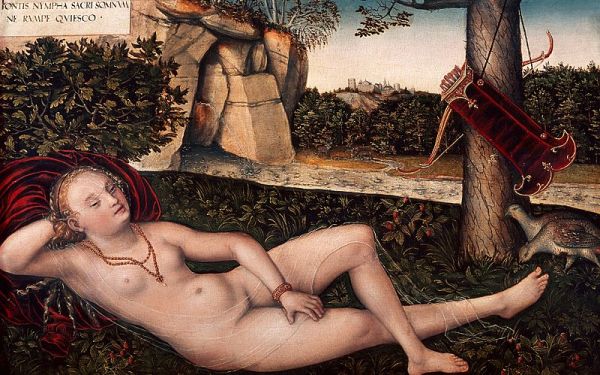

Lucas Cranach il Vecchio

primo quarto del XVI secolo,

Besançon, Musée des Beaux-Arts.

"Dammi sessanta ancor compagne al ballo

oceanine, e di nov'anni tutte

e tutte giovincelle ancor non cinte."

(ritorna a ATTEONE)

DIDONE

Regina

fenicia moglie di Sicheo re di Tiro. Il fratello Pigmalione avido di

ricchezze le uccide i marito; costretta a fuggire, esule approda in

terra d'Africa e fonda la città di Cartagine, città che sarà

nemica giurata di Roma. Giunta in Africa aveva ottenuto dal re Jarba

un piccolo territorio. Nota è la leggenda sedondo la quale Jarba

avrebbe promesso a Didone tanta terra quanta poteva stare entro una

pelle di bue. L'esule regina la tagliò astutamente in striscie

sottilissime e la distese come un filo sul terreno costringendo così

il re Jarba a mantenere la promessa. Come Enea, anche Didone ha

perduto la patria; esule in una terra lontana, pensa di fa re di

fenici, (punici) e troiani, tutto un popolo. La dèa Giunone per

tenere Enea lontano dal Lazio aveva favorito l'amore e le nozze di

Didone con l'eroe troiano. Il loro incontro costituisce uno degli

episodi più commoventi e tragici del poema.

(ritorna ad Elissa)

DIKE

Díkē (Δίκη, anche Diche) è, nella religione dell'antica Grecia (mitologia greca), la Dea della Giustizia.

In Esiodo è figlia di Zeus e di Temi (Θέμις, meglio Themis), la Dea, sorella dei Titani, figlia di Urano e Gaia (Gea), è annoverata tra le Ore (Ὥραι, quindi ha come sorelle Eunomie (Εὐνομία) e Irene (Eἰρήνη), le quali, come lei, vegliano sulle opere degli uomini. Dike riferisce a Zeus le colpe degli uomini perché, per via di esse, lei viene offesa; quando gli uomini la scacciano la Dea li segue piangendo e avvolta nella foschia procura loro del male.

Pindaro le attribuisce una figlia Ἠσῠχία (Hēsychía) intendendola come "Tranquillità", "Quiete" dello stato.

In Pausania Dike punisce Ἀδικία (Adikía, l'Ingiustizia); mentre in Euripide [6] essa cattura i criminali.

Viene presentata come "Vergine" e Platone considera questa condizione come incorrotta, perché tale deve essere la "Giustizia".

Arato di Soli (III secolo a.C.) nei Fenomeni (96 e sgg.) rende Dike protagonista di una vicenda che Esiodo aveva assegnato a Nemesi (Nέμεσις, Distribuisce) e ad Aidos (il delicato Pudore), le due Divinità che abbandoneranno gli uomini della stirpe di ferro[10] ai loro mali; qui Dike, figlia di Astreo, abbandona l'umanità andando a formare la costellazione della Vergine, così, più tardi, verrà identificata con la vergine Astrea.

Negli Atti degli apostoli Dike viene richiamata, come credenza "pagana", nel ruolo di punire gli assassini. Così quando Paolo di Tarso, giunto naufrago sull'isola di Malta e accolto benevolmente dalla popolazione, mentre ravvivava un fuoco viene morso da un serpente:

- « Al vedere la serpe pendergli dalla mano, gli abitanti (βάρβαροι) dicevano fra loro: «Certamente costui è un assassino, perché, sebbene scampato dal mare, la Dea della Giustizia (δίκη) non lo ha lasciato vivere».

(da wikipedia)

in un dipinto di Pierre Paul Prud'hon del 1808 - Louvre Parigi

(ritorna a ASTREA)

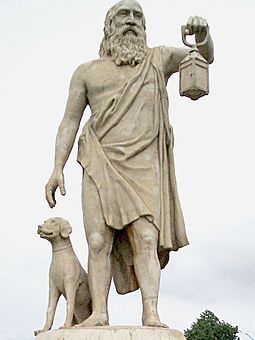

DIOGENE

Diogene di Sinope detto il Cinico[1] o il Socrate pazzo (in greco antico: Διογένης, Dioghénēs; Sinope, 412 a.C. circa – Corinto, 10 giugno 323 a.C.) è stato un filosofo greco antico. Considerato uno dei fondatori della scuola cinica insieme al suo maestro Antistene, secondo l'antico storico Diogene Laerzio, perì nel medesimo giorno in cui Alessandro Magno spirò a Babilonia.[2]

- (Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, Vita di Diogene il Cinico, VI 60)

- « [Alessandro Magno] si fece appresso a Diogene, andandosi a mettere tra lui e il sole. "Io sono Alessandro, il gran re", disse. E a sua volta Diogene: "Ed io sono Diogene, il cane". Alessandro rimase stupito e chiese perché si dicesse cane. Diogene gli rispose: "Faccio le feste a chi mi dà qualcosa, abbaio contro chi non dà niente e mordo i ribaldi." » (Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, Vita di Diogene il Cinico, VI 60)

La principale fonte di informazioni sulla sua vita è fornita dall'opera di Diogene Laerzio.[3][4] Secondo lo storico il padre di Diogene, Icesio, un cambiavalute, fu imprigionato oppure esiliato perché accusato di contraffare le monete. Diogene si trovò anch'egli sotto accusa, e si spostò ad Atene con un servo che poi abbandonò, dicendo: «Se Mane può vivere senza Diogene, perché non Diogene senza Mane?».[4] Attratto dagli insegnamenti ascetici di Antistene, divenne presto suo discepolo, a dispetto della rudezza con la quale era trattato e del fatto che costui non lo voleva come allievo, ma ben presto superò il maestro sia in reputazione che nel livello di austerità della vita.[4] Le storie che si raccontano di lui sono probabilmente vere; ad ogni modo, sono utili per illustrare la coerenza logica del suo carattere e la sua irriverenza. Si espose alle vicissitudini del tempo vivendo in una piccola botte aperta che apparteneva al tempio di Cibele. Distrusse l'unica sua proprietà terrena, una ciotola di legno, vedendo un ragazzo bere dall'incavo delle mani.[4]

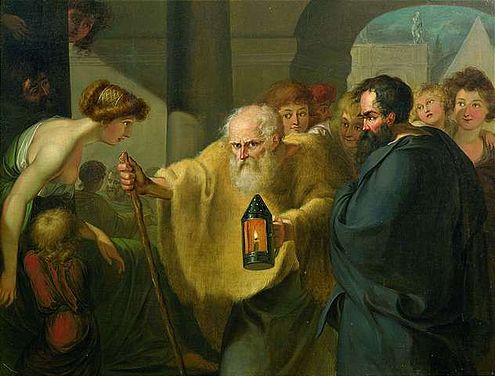

di Nicolas Poussin (1648) - Louvre Parigi

In viaggio verso Egina, venne fatto prigioniero dai pirati e venduto come schiavo a Creta ad un uomo di Corinto chiamato Xeniade (o Seniade) diventando tutore dei suoi due figli[5] nonché suo amministratore domestico. Venendo interrogato sul suo prezzo, replicò che non conosceva altro scambio possibile che quello con un uomo di governo, e che desiderava essere venduto ad un uomo che avesse bisogno di un maestro.

- (Diogene Laerzio, Vite dei Filosofi VI, Vita di Diogene, 32)

- « E chiedendogli l'araldo che cosa sapesse fare, Diogene rispose: «Comandare agli uomini». Fu allora che egli additò un tale di Corinto che indossava una veste pregiata di porpora, il predetto Seniade, e disse: «Vendimi a quest'uomo: ha bisogno di un padrone».

Visse a Corinto per il resto della sua vita, che dedicò interamente a predicare le virtù dell'autocontrollo e dell'autosufficienza, abitando in una botte. Ai Giochi Istmici tenne discorsi a un pubblico consistente che lo seguiva dal periodo di Antistene.[4] Fu probabilmente ad uno di quegli eventi che incontrò Alessandro Magno.

- (Plutarco, Vite parallele, Vita di Alessandro Magno, 14)

- « Il re in persona andò da lui e lo trovò che stava disteso al sole. Al giungere di tanti uomini egli si levò un poco a sedere e guardò fisso Alessandro. Questi lo salutò e gli rivolse la parola chiedendogli se aveva bisogno di qualcosa; e quello: "Scostati un poco dal sole". A tale frase si dice che Alessandro fu così colpito e talmente ammirò la grandezza d'animo di quell'uomo, che pure lo disprezzava, che mentre i compagni che erano con lui, al ritorno, deridevano il filosofo e lo schernivano, disse: "Se non fossi Alessandro, io vorrei essere Diogene". »

Diogene Laerzio, a differenza di Plutarco, riferisce che successivamente, forse irritato dalla mancanza di rispetto, Alessandro, per farsi gioco di lui che veniva chiamato "cane", gli mandò un vassoio pieno di ossi e lui lo accettò ma gli mandò a dire: Degno di un cane il cibo, ma non degno di re il regalo.[4]

collezione privata

Alla sua morte, avvenuta a 89 anni proprio nel periodo in cui anche Alessandro Magno stava concludendo la sua esistenza, sulla quale ci sono più testimonianze, i Corinzi eressero un pilastro alla sua memoria, sul quale v'era, inciso, un cane di marmo pario.

- (Vita di Diogene, 74)

- « Il medesimo Eubulo attesta che Diogene invecchiò presso Seniade e, morto, fu seppellito dai suoi figli. Chiedendogli al tempo Seniade come volesse essere seppellito, egli replicò: "Sulla faccia". Domandandogliene quello la ragione, Diogene soggiunse: "Perché tra poco quel che è sotto si sarà rivoltato all'insù". Disse questa battuta perché ormai i Macedoni dominavano, o da umili erano diventati potenti. »

- (Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, VI, 71)

- « Soleva anche dire che nella vita assolutamente nessun successo è ottenibile senza strenuo esercizio, e che questo è capace di vincere qualunque ostacolo. È dunque necessario che quanti scelgono le fatiche che sono in armonia con la natura, invece di quelle improficue, vivano felicemente; mentre coloro che scelgono, contro natura, la dissennatezza siano infelici. Lo stesso abito acquisito di spregiare il piacere fisico è piacevolissimo; e come quanti sono abituati ad una vita piacevole si dispiacciono se vanno incontro al suo contrario, così coloro che sono esercitati al loro contrario spregiano con gran piacere proprio i piaceri fisici. Di questo genere erano i discorsi che faceva e che dimostrava mettendoli in pratica: contraffacendo effettivamente la moneta, non concedendo alla legalità l'autorità che invece concedeva alla natura, e affermando di condurre la stessa sorta di vita che era stata di Eracle, il quale nulla anteponeva alla libertà. »

Art Gallery of New South Wales

The Domain, Sydney

La virtù, per lui, consisteva nell'evitare qualsiasi piacere fisico superfluo: tuttavia Diogene rifiuta drasticamente, non senza esibizionismo, le convenzioni e i tabù sociali, oltre che i valori tradizionali come la ricchezza, il potere, la gloria[6]; sofferenza e fame erano positivamente utili nella ricerca della bontà; tutte le crescite artificiali della società gli sembravano incompatibili con la verità e la bontà; la moralità porta con sé un ritorno alla natura e alla semplicità. Citando le sue parole, «l'Uomo ha complicato ogni singolo semplice dono degli Dèi». È accreditato come uno strenuo sostenitore delle sue idee, al punto da arrivare a comportamenti indecenti; tuttavia, probabilmente, la sua reputazione ha risentito dell'indubbia immoralità di alcuni dei suoi eredi.[4] Diogene rivendica la libertà di parola, ma rifiuta la politica, rivelando un concetto proto-anarchico.[4][7]

« Tutto appartiene agli dei; i sapienti sono amici degli dei; i beni degli amici sono comuni. Perciò i sapienti posseggono ogni cosa »

(Diogene di Sinope, citato da Diogene Laerzio[4])

Secondo quanto tramanda Diogene Laerzio, Diogene fu anche la prima persona conosciuta ad aver utilizzato il termine «cosmopolita». Difatti, interrogato sulla sua provenienza, Diogene rispose: «Sono cittadino del mondo intero».[8] Si trattava di una dichiarazione sorprendente in un'epoca dove l'identità di un uomo era intimamente legata alla sua appartenenza ad una polis particolare.[4] Al filosofo megarico Diodoro Crono, che negava il movimento, Diogene rispose semplicemente mettendosi a camminare.[4]

Inoltre, la messa in pratica degli ideali di ascetismo in netta opposizione al conformismo imperante gli meritò il soprannome di "cane":

- (Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, VI, 46)

- « Durante un banchetto gli gettarono degli ossi, come a un cane. Diogene, andandosene, urinò loro addosso, come fa un cane. »

Diogene riteneva, infatti, che gli esseri umani vivessero in modo artificiale e ipocrita e che dovessero essere più liberi. Oltre a praticare in pubblico le fisiologiche funzioni corporee senza essere a disagio, un sapiente mangerà di tutto, e non si preoccuperà di dove dorme, vivendo in modo naturale nel presente senza preoccupazioni.[4]

Diogene aveva scelto di comportarsi, dunque, come "critico" pubblico: la sua missione era quella di dimostrare ai Greci che la civiltà è regressiva, e di dimostrare con l'esempio che la saggezza e la felicità appartengono all'uomo che è indipendente dalla società. Diogene si fece beffe non solo della famiglia e dell'ordine politico e sociale, ma anche delle idee sulla proprietà e sulla buona reputazione.[4]

Una volta uscì con una lanterna di giorno, e, alla domanda su che cosa stesse facendo, rispose: "cerco l'uomo!",[9] non intendendo con questo però "un uomo onesto", come pensano alcuni, in quanto l'onestà non era certo, come invece oggi, una delle più pregnanti esigenze civili del mondo greco del quarto secolo a.C. Egli invece cercava qualcuno che avesse le qualità che ci si aspetterebbe di trovare nell'uomo naturale, come spiegano, tra i tanti, Giovanni Reale e Dario Antiseri: "... (Diogene) voleva significare appunto questo: cerco l'uomo che vive secondo la sua più autentica natura, cerco l'uomo che, aldilà di tutte le esteriorità, le convenzioni o le regole imposte dalla società e aldilà dello stesso capriccio della sorte e della fortuna, ritrova la sua genuina natura, vive conformemente a essa e così è felice."[10]

Uno degli aspetti più clamorosi della sua filosofia era di conseguenza il suo rifiuto delle normali concezioni sulla decenza. Secondo gli aneddoti, Diogene mangiava in pubblico, viveva in una botte, defecava nel teatro pubblico, e non esitava ad insultare apertamente i suoi interlocutori. Diogene svolgeva in pubblico anche atti sessuali. I suoi ammiratori lo consideravano un uomo devoto alla ragione e di onestà esemplare. Per i suoi detrattori era un folle fastidioso e maleducato.[4]

Opere

Come scrive Diogene Laerzio, si solevano attribuire a Diogene 14 dialoghi[11] e 7 tragedie.[12] Tuttavia lo stesso Laerzio afferma poco oltre: «Sosicrate nel primo libro delle Successioni, e Satiro nel quarto libro delle Vite affermano che nessuna di tali opere è di Diogene. Satiro afferma anche che le tragedie sono di Filisco di Egina, un conoscente di Diogene. Sozione nel settimo libro afferma che soltanto queste sono opere di Diogene: Sulla virtù, Sul bene, Erotico, Il Poveraccio, Tolmeo, Pordalo, Casandro, Cefalione, Filisco, Aristarco, Sisifo, Ganimede, Detti sentenziosi, Lettere».[13]

Diogene nell'arte e nella cultura

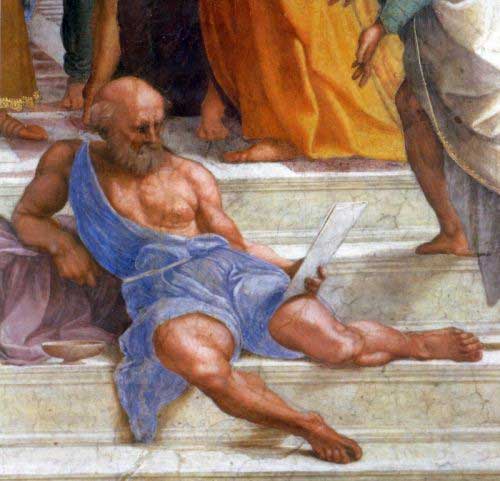

della scuola di Atene di Raffaello Sanzio

Sia nei tempi antichi che in quelli moderni, la sua personalità ha attirato molti scultori e pittori. Busti e statue antichi esistono nei Musei Vaticani e al Louvre.[14] L'incontro tra Diogene e Alessandro è rappresentato anche in un bassorilievo del XVIII secolo di Villa Albani. Rubens, Jordaens, Steen, Van der Werff, Jeaurat, Salvator Rosa e Karel Dujardin hanno dipinto numerosi episodi della sua vita.

Diogene ha ispirato anche il nome del Diogenes Club, un immaginario club londinese per gentiluomini inserito da Sir Arthur Conan Doyle in vari racconti di Sherlock Holmes.

Diogene il Cinico, oppure Diogene di Apollonia, viene citato da Dante nel Canto IV dell'Inferno (Divina Commedia), fra gli spiriti magni che quest'ultimo incontra nel primo Cerchio o Limbo; il poeta lo descrive accanto a Democrito, Anassagora, Talete, Empedocle, Eraclito e Zenone di Elea (o Zenone di Cizio):

- (Inferno, IV, vv. 136-138)

-

« Democrito che 'l mondo a caso pone,

Dïogenès, Anassagora e Tale,

Empedoclès, Eraclito e Zenone. »

(da wikipedia)

DIOMEDE

Il

Tidide, (Diomede) figlio di Tideo, re tebano.

"Diomede (in greco antico: Διομήδης, Diomēdēs) è un personaggio della mitologia greca. Figlio di Tideo e di Deipile, fu uno dei principali eroi achei della guerra degli Epigoni e della Guerra di Troia. Oltre all'importanza come guerriero, Diomede assume un ruolo rilevante come diffusore della civiltà, specie nell'Adriatico."

Mito di Diomede

Secondo il mito greco, l'eroe Diomede, dopo aver lasciato per sempre la città di cui era re, Argo, navigò con i suoi compagni d'arme in tutto l'Adriatico, fermandosi ove ci fosse un porto e insegnando agli abitanti l'arte della navigazione.[3][4] Nella Venezia Giulia la sua figura si fuse con quella del Signore degli Animali. Successivamente diventò un fondatore di città (molte in Puglia, ma anche Benevento e Vasto). Per questi motivi il suo culto era diffuso alle foci del Timavo, a Capo Promontore, ad Ancona, a Capo San Niccolò e alle Isole Tremiti.[3][4] In tutti i luoghi ricordati dalla tradizione come tappe dei viaggi di Diomede, l'archeologia ha ritrovato reperti micenei, consentendo di collegare il mito di Diomede alla navigazione micenea.

(da Wikipedia)

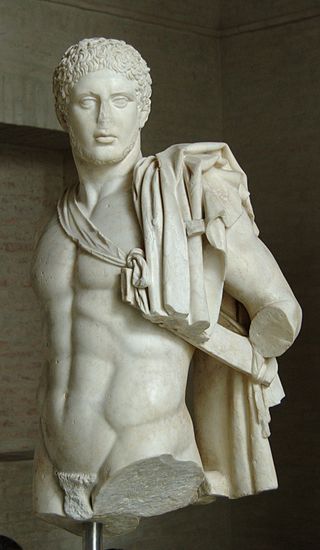

attribuita a Cresila (circa 440-30 a.C.), Gliptoteca di Monaco

DIONE

Tiranno di Siracusa (410–354 a.C.). Di nobile famiglia siracusana, fu ascoltato consigliere di Dionisio I, del quale aveva sposato una figlia, e alla morte del vecchio tiranno, anche alla corte di Dionisio II. Ammiratore di Platone, indusse il giovane Dionisio a ricevere a Siracusa il filosofo Ateniese, per ascoltarne gli insegnamenti e per instaurare nella città il regime filosofico che questi vagheggiava. Senonchè insospettitosi di lui, Dionisio lo bandì dalla città e, malgrado i tentativi di riconciliazione interposti da Platone, Dione fu costretto all’esilio in Italia prima, nel Peloponneso poi, e infine ad Atene. Tornò a Siracusa con un esercito di mercenari e approfittando dell’assenza di Dionisio che assediava Caulonia, con l’appoggio degli innumerevoli scontenti del regime tirannico di quest’ultimo, s’impadronì del potere. Due anni dopo, anche la rocca dell’isola di Ortigia, tenuta dalle ultime truppe fedeli a Dionisio, si arrese. Ma nel 354 l’impopolarità di alcuni provvedimenti di Dione, e gli intrighi dei fautori del vecchio regime, provocarono una congiura nella quale fu assassinato. Alcuni anni puù tardi la sua memoria venne riabilitata dai Siracusani, e il suo nome grandemente onorato, come quello di un restauratore delle libertà cittadine.

dal frontone orientale del Partenone, 435 a.C., Londra, British Museum.

(Ritorna a Tirannidi)

DIONIGI

d’Alicarnasso

Critico e storico greco (60 a.C. circa – 7 a.C.). Visse a Roma al centro di un circolo letterario, fautore dell’atticismo, cioè del purismo e dell’asciutta serietà dello stile Moralista, nella valutazione dei contenuti e soprattutto sollecito di problemi formali, enunciò i suoi perentori canoni estetici nel quadro di un sistema razionalistico, astratto, schematico. Oltre a scritti teorici ”Sulla composizione delle parole ” lasciò le prime monografie della critica letteraria; ivi mostra finezza di giudizio (p.es, su Lisia, ed appassionata adesione ad altri scrittori (Demostene), oltre a notevoli incomprensioni di Platone e soprattutto di Tucidite. La sua “Storia antica di Roma” o “Antichità romane” in venti libri, dalle origini al 264 a.C., (la seconda metà è perduta), fu lungamente elaborata e rivela pregi di informazione critica, ma contiene errori assai gravi; e lo stile, che dovrebbe esemplificare gli orienta menti retorici dell’autore, è piatto e noioso.

Data: prima del 1823

Fonte: Le antichita romane, Volume 1 by Dyonisius Halicarnasseus,

Marco Mastrofini (da Wikipedia)

DIONISO

- Dionisio

- Dionìsio I o Dionigi di Siracusa

- (Petrarca, Trionfi, 102-105)

- « Que' duo pien di paura e di sospetto, l'un è Dionisio e l'altr'è Alessandro: ma quel di suo temer ha degno effetto. »

Altro

nome di Bacco; dio della vegetazione, di origine incerta (tracia o

traco - frigia), ma con molta probabilità attribuibile alla Grecia.

La sua entità divina si esprimeva in due aspetti contrastanti: nella

gioia benevola e chiassosa delle feste e nel furore distruttivo.

Anche il suo culto rifletteva questo contrasto, trovando espressione

in rumorose forme orgiastiche o in silenziosi riti rievocanti la

morte. Figlio di Zeus e della mortale Semele, secondo la tradizione,

assunto al rango di dio soltanto dopo aver meravigliosamente operato

tra gli uomini, circondato da una schiera di ninfe, satiri, e sileni.

Tre sono gli elementi costitutivi che lo identificano: apportatore

di nuove forme di civiltà, il mito della sua uccisione ad opera dei

Titani che ne fecero a brani il corpo e lo divorarono. Si salvò solo

il cuore, dal quale il dio trasse nuova esistenza immortale. Da qui,

il rito delfico, dove certe donne (menadi) cacciassero un cerbiatto,

identificato nel dio e raggiuntolo, lo facessero a pezzi divorandolo

crudo. Il dio era sacralmente collegato alla vite, di cui era

considerato lo scopritore, ed alla produzione vinicola. Infine era

collegato ad altri dèi (Artemide, Apollo) sul piano della religione

civica, al passaggio dei giovani all’età adulta, culti che

sottintendevano un simbolico accostamento tra la mitica vicenda di

morte e di rinascita del dio e la periodica vicenda dei giovani che

”morivano” come tali, lasciando il mondo dell’infanzia

”rinascevano” a nuova vita con l’immissione nella civiltà degli

adulti. I riti esoterici (ristretti a pochi iniziati), si celebravano

in tutto il mondo ellenistico ed i suoi seguaci costituivano

associazioni, dette ”tiasi” (corteo di baccanti o insieme di

iniziati ad un culto orgiastico) alle quali si era ammessi con

iniziazione.

(Vedi Bacco)

Eros e Dioniso - affresco-Antiquarium Stabiano

“Baccanale”- Sarcofago romano riproducente un corteo bacchico (culto misterico del dio Dioniso) – Musei Capitolini – Roma.

“Dioniso in groppa a una pantera“ – Particolare di un pavimento in mosaico di età ellenistica ritrovato negli scavi di Pella, l’antica capitale della Macedonia,

detto il Vecchio (in greco antico: Διονύσιος, Dionýsios; 430 a.C. – 367 a.C.) è stato un tiranno di Siracusa, militare e tragediografo. Egli riuscì, salendo al potere, ad abbattere la democrazia che si era instaurata in Siracusa nel 465 a.C., anno della morte di Trasibulo, l'ultimo tiranno della dinastia dei Dinomenidi[2]. La scelta politica di Dionisio perseguiva quella di Gelone, vissuto un'ottantina d'anni prima; per tanto, non sorprende che per lui sia stato «il riso della Sicilia»[3][N 2]. Si racconta che Publio Scipione l'Africano, quando gli furono chiesti i nomi degli uomini più abili e più intelligentemente coraggiosi, abbia risposto «I siciliani Agatocle e Dionisio»[4]. Dionisio fu a capo dell'esercito di Siracusa e degli alleati durante le guerre greco-puniche (in particolare la terza e la quarta). I successi, sommati ai risultati che la guerra contro la lega Italiota ebbe, portarono al completo assoggettamento della Sicilia (esclusa la parte nord-occidentale ancora in mani cartaginesi) sotto un'unica polis egemone: Siracusa[5][6]. La sua tirannide portò svariate novità in àmbito culturale; Dionisio, infatti, fu un uomo di grande cultura e un mecenate, la sua corte ospitò personalità come Platone (388 a.C.), Eschine Socratico, Filosseno e Aristippo di Cirene[7][N 3][8], senza contare i numerosi artigiani e studiosi che accolse. Egli è tutt'oggi ricordato come esempio della crudeltà che un tiranno può raggiungere, infatti, si narrano molti aneddoti riguardanti la sua personalità e la maggior parte di essi è raccolta nelle Tusculanae disputationes di Cicerone e nei Moralia di Plutarco.

Fonti e storiografia su Dionisio

Le fonti primarie

L'opera di Diodoro Siculo in un manoscritto d'epoca medievale. Conservato presso la Biblioteca Malatestiana

Il problema delle fonti su Dionisio si fa sentire, soprattutto, nel periodo della sua ascesa politica, di cui non si conoscono bene le vicende e durante i primi anni della sua vita (che si pensano che siano stati interpolati[9]). La maggior parte delle informazioni a noi rimaste sul tiranno si riprendono dall'opera di Diodoro Siculo, la Bibliotheca historica, che fino a oggi costituisce la prima fonte sulla sua biografia. Diodoro però visse più di tre secoli dopo l'ascesa del tiranno e perciò dovette recepire le informazioni da altri autori: tra i quali Filisto di Siracusa, Timeo di Tauromenio. Come fonte attendibile si potrebbero considerare i Sikelikà di Filisto (anche se egli era un «uomo amico non tanto di un tiranno quanto dei tiranni»[10]). Lo storiografo, a differenza degli altri, visse nei meandri della corte di Dionisio, dove ricoprì cariche al suo servizio. Le restanti fonti non sono per niente omogenee, esse, purtroppo, si ritrovano in una miriade di opere dalle quali gli autori non sempre sono attendibili, aspetto che rende ancora più complicata la ricerca sulla controversa posizione storica di Dionisio.

Considerazioni moderne

Con queste premesse l'aspetto negativo di testimonianze che si sono legate alla personalità di Dionisio «è che non si può né prestarvi fede, né rettificarle, né rifiutarle completamente»; così nota Moses I. Finley. Infatti, vicino alla figura del tiranno e alla continua crescita della sua fama, corrispose anche una diffusione o una creazione nel tempo di opinioni su di lui, controbilanciate da riflessioni fatte a priori, da idee e luoghi comuni che la figura di Dionisio (e quella del tiranno in particolare, all'insegna di una Grecia del IV secolo che ha già affrontato le tirannidi e sperimentato i lati negativi) ritraeva. Dionisio è dagli studiosi moderni trattato, a livello biografico, con estrema cautela; in questo frangente «l'unico procedimento sicuro consiste nel rinunciare al tentativo di penetrare la sua personalità e di non allontanarsi dalla linea pura e semplice dei fatti». Quasi tutte le testimonianze di questo genere infatti, pur provenendo da autori come Cicerone o Plutarco, non sono mai state riprodotte né confermate da altri autori, motivo per il quale la tendenza a non abusare troppo del loro significato storico è giustificata proprio da questo fatto, cioè dalla paura che le asserzioni siano false o rimodellate data le scarsezza di altre fonti in cui si possa trovare la conferma[9].

Contesto storico predionisiano

Situazione storico-politica (424-405 a.C.)

Battaglia navale tra i Siracusani e Ateniesi

Intorno al 424 a.C. Ermocrate di Ermone, con abili mosse diplomatiche, riuscì nel suo intento di unire tutte le polis siciliane, stipulando la Pace di Gela, con la quale tutti i Sicelioti erano tenuti a non attaccare né saccheggiare nessuno in previsione di un coinvolgimento della Sicilia nel conflitto, passato alla storia col nome di guerra del Peloponneso, che ormai tendeva a uscire dai ristretti limiti della Grecia. Secondo Pompeo Trogo[5] la pace sarà poi da Dionisio ritenuta «dannosa al suo regno [...] e pericolosa l'inoperosità di un così grande esercito»; probabilmente Dionisio aveva come esempio di tale tregua proprio la Pace di Gela.

La spedizione ateniese del 415 a.C. in Sicilia, mise alla prova le difese di Siracusa che, nonostante i primi sussulti, riuscì a prevalere sugli invasori[11][12] e a cambiare la politeia ("costituzione") rinvigorendo la propria democrazia[13][14]. Fu sul finire del V secolo a.C., durante le pressioni interne dovute alla lotta fra Ermocrate e Diocle di Siracusa (scontro che finì con la fuga del primo[15] e l'esilio dell'altro) e l'inizio delle invasioni puniche (409 a.C.), che gli abitanti di Siracusa si resero conto del prestigio perduto, ormai, la città contava poco a livello politico-militare in Sicilia. La situazione di debolezza, quindi, scaraventò le sue conseguenze e ripose le colpe a dispetto della democrazia che, invece, era uscita quasi illesa dalla guerra, ma aveva perso consensi tra il popolo. Le rimostranze, però, non favorirono in alcun modo gli oppositori alla democrazia, dato che i cittadini mostravano la voglia di essere indipendenti e di non sottomettersi a nessuno; la forza sarebbe stata ancora la principale arma di un qualsiasi pretendente al potere[15][16]. Le vane resistenze di Diocle contro gli invasori punici inasprirono quei sentimenti di odio tra i cittadini che pure avevano apprezzato il suo operato e, in particolare, le leggi dioclee[17].

Un primo tentativo di imporre una tirannide si ebbe già con Ermocrate che saccheggiò vari territori sotto il dominio dell'epicrazia cartaginese[18], in tal modo riuscì a riguadagnare, in parte, il vecchio prestigio che aveva perso con l'esilio del 409 a.C. Il successivo colpo di Stato non si fece attendere, ma fallì[19].

Statua di Dionisio, scolpita da George S. Stuart.

George S. Stuart Gallery of Historical Figures® archive

Museum of Ventura County - Ventura California

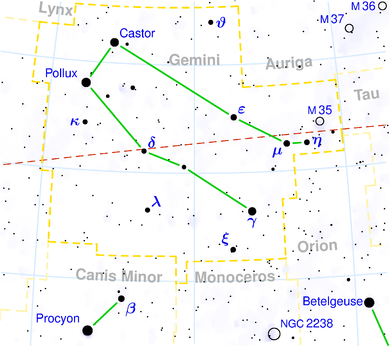

DIOSCURI

Due mitici eroi della Laconia, gemelli, giovani e bellissimi, rispondenti al nome di Castore e Polluce. Secondo Omero, il primo fu domatore di cavalli, il secondo, maestro di pugilato. Il loro culto era praticato in tutta la Grecia; particolarmente a Sparta, ma anche in Italia e a Roma, dove si ascriveva alla loro protezione la vittoriosa battaglia di Lago Regillo* contro i Latini confederati (apparsi secondo la leggenda, nel foro accanto alla fonte di Diuturna? nel 496 a C.). Figli di Zeus (diòs - kuroi),e di Leda, fratelli di Elena, (mutati nella costellazione dei gemelli, favorevole ai naviganti), erano considerati protettori delle corse equestri, e si attribuiva loro anche la paternità umana dello sposo di Leda, il re di Sparta Tindaro. La doppia paternità, caratteristica dei miti dei gemelli, faceva dell’uno un mortale e dell’altro un immortale. Caduto Polluce in combattimento, Castore ottenne di dividere con lui la propria immortalità, così che si alternavano a vicenda a dividere la vita nel regno dei morti e fra gli dèi immortali. Raffigurati come cavalieri, erano considerati i salvatori per eccellenza nei pericoli; furono onorati in India, presso i Celti e i Germani. Eroi combattenti per antonomasia, formavano una coppia unita da grande amore fraterno.

(Ritorna a Castore)

(Ritorna a Polluce)

DIRCE

Mitica regina della Beozia, moglie di Lico, re di Tebe e zio di Antiope. Fu legata ad un toro e così trascinata da Anfione e Zeto, figli di Antiope, che ella aveva perseguitato; quindi gettata in una fonte presso Tebe, (patria di Pindaro); fonte che da lei ebbe il nome.

DITTI

DO-DU

DODONA

Località dell’ Epiro, situata ai piedi del Monte Tamaro (Giannina). Sede del più antico oracolo dei Greci, che, secondo la tradi zione, risalirebbe ai Pelasgi, leggendaria popolazione pre - greca, che si ritiene abbia avuto un grande influsso nell’azione di insediamento e assestamento degli indoeuropei nella regione ellenica. A Dodona, lo stesso Zeus, venerato con l’epiteto di Naios, dava i responsi facendo significativamente stormire le foglie di una quercia sacra. Le domande venivano scritte su una tavoletta di piombo. Gli adetti al culto erano i “Selloi” (Helloi), che costituivano un sacerdozio gentilizio. Più tardi, sostituito da un corpo di sacerdotesse dette “Peleiades” (colombe).

DOLOPI

Guerrieri della Tessaglia (Eneide)

"sec. IV a. C. i Dolopi ci appaiono come soggetti del tiranno Giasone di Fere; nel 344 essi sono fra i popoli tessalici che si uniscono a Filippo; nella guerra Lamiaca invece (323-322) sono alleati degli Ateniesi. Entrati più tardi nella Lega etolica, alla quale appartennero probabilmente sino alla fine del sec. III, durante gran parte del sec. II la loro storia s'impernia su uno sforzo d'indipendenza contro i Macedoni, e sulle rinnovate guerre contro Perseo; furono poi con Cesare contro Pompeo. I Dolopi formarono uno dei 12 popoli dell'Anfizionia delfica; dapprima ebbero probabilmente due voti, poi spartiti con i Perrebi; anche l'ultimo voto fu loro tolto da Augusto, che lo passò a Nicopoli."

(da Treccani Enciclopedia italiana)

DOIDALSAS

Scultore greco originario della Bitinia. Attivo nella seconda metà del III°s.a.C., di cui, le fonti letterarie, tramandano notizia di due sue opere; uno ”Zeus” commissionato dal re Nicomede di Bitinia, e di una “Afrodite al bagno”, che fu poi trasportata a Roma nel portico di Ottavia. Lo Zeus, statua ufficiale di culto, è raffigurato su alcune monete del regno di Bitinia. Dell’Afrodite (anch’essa effigiata su monete), si hanno varie repliche di età romana. La dèa è presentata nell’atto di bagnarsi nelle acque di un ruscello. Il senso realistico della presentazione. esula dagli schemi tradizionali, e la libertà e vivacità del movimento sono un’ottimo esempio di quella ricerca di umanità e di verismo propria dell’arte greca in età ellenistica, e sono in bronzo, materiale che meglio del marmo permetteva all’artista l’approfondito studio anatomico e gli effetti di luce cui è in buona parte affidato il senso dinamico delle due statue.

DORI

- Dori

- Dori storici

Figlia di Teti e dell’Oceano, madre delle Nereidi, le quali ella ebbe dal matrimonio con Nereo suo fratello; è cara a Nettuno, detto dai Greci Enosigeo ossia, scuoti - terra. Delo, pare, fosse cara a Dori ed a Nettuno.

Note: - Nè dall'inno

omerico, nè da quello di Callimacio "Ad Apollo", in

ispecie dall'ultimo, appare che Delo fosse cara a Dori ed a Nettuno.

Sacra mari colitur

medio gratissima tellus

Nereidum matri et Neptuno Aegeo,

quam pius Arcitenens,

oras et litora circum

errantem, Mycono eccelsa Gyaroque revinxit,

immotanque coli dedit et contemnere ventos."

Dori, uno dei gruppi etnici in cui si divide la popolazione greca

(insieme con Ioni ed Eoli). Secondo la tradizione sarebbero venuti

nel Peloponneso nel secolo XII a.C., guidati dagli Eraclidi. Con la

cosiddetta invasione dorica si fa risalire da alcuni storici il

“medioevo ellenico”, periodo di regresso nella cultura e

nell’arte, ma di progresso nella tecnica. poiché i Dori

provenienti dall’Illiria, di razza indoeuropea come gli Achei, che

li avevano preceduti, conoscevano la lavorazione del ferro. Fondarono

la città-porto di Alicarnasso, oggi Budrum, in Asia Minore (Caria)

sul mar Egeo (golfo di Coo), che fiorì sotto Mausolo (352 a.C.);

patria degli storici greci Erodoto e Dionisio. Colonia dei Dori in

Italia è stata Agrigento in Sicilia, (456 a.C.) conserva a sud della

città importantissimi monumenti: il tempio di Ercole, Demetra,

Vulcano, Era Lucina, della Concordia e di Giove Olimpio.

(ritorna a EOLI)

DORICO

Il più antico degli ordini dell’architettura classica greca. Fiorito dal VI al IV s.a.C., ma usato sicuramente sin dall’VIII secolo. L’edificio tipico dell’ordine dorico è il tempio, originariamente in legno rivestito con lastrine di terracotta e poi in pietra ricoperta da intonaco policromo, a pianta rettangolare allungata, alto basamento a gradoni e con filare di colonne racchiudenti la cella della divinità e sostenenti il tetto. In particolare la colonna priva di base, generalmente bassa e larga, fortemente rastremata verso l’alto, scanelata, di altezza, diametro, intervallo, numero e disposizione regolati da precisi rapporti proporzionali e dimensionali; il capitello è costituito dall’echino (a forma di catino svasato), sormontato dall’abaco (lastra quadrata). La trabeazione è formata dall’architrave, sormontata da un semplice fregio di metope e triglifi. Il tetto è a falde inclinate, e termina sulle facciate con frontoni triangolari decorati, e sui lati con doccioni. Tra i più antichi è il tempio di Hera in Olimpia, del VI s.a.C. Dalle forme arcaiche di poco posteriori sono quelli più classici ed eleganti ed assai ben conservati delle città greche in Italia: Agrigento, Selinunte, Segesta, Posidonia o Paestum. Più grandi, splendidi per l’architettura e per la decorazione, sono il tempio di Zeus a Olimpia, il Partenone, e in parte i Propilei dell’Acropoli di Atene, del V s..a.C. L’ordine dorico non sopporta l’innesto di elementi estranei (capitelli ionici o corinzi), e, dopo il IV s.a.C., scompare. Esso verrà ignorato dall’architettura romana e rinascimentale, ma ripreso con eleganza da quella neo - classica, ed imitato con sicuro effetto dal classicismo dell’epoca fascista (E:U:R: a Roma).

British Museum - Londra

DORIDE

(epiteto)

Figlia

di Dori; ossia Venere

(Vedi Venere)

DORIO

- Così di Dorio Strabone nel libro 8.

- Dorium quidan montem, quidam campus

esse scribunt

se debba riputarsi un monte o una città, sui confini della Messenia: sì come Omero nel Catalogo lascia incerti.

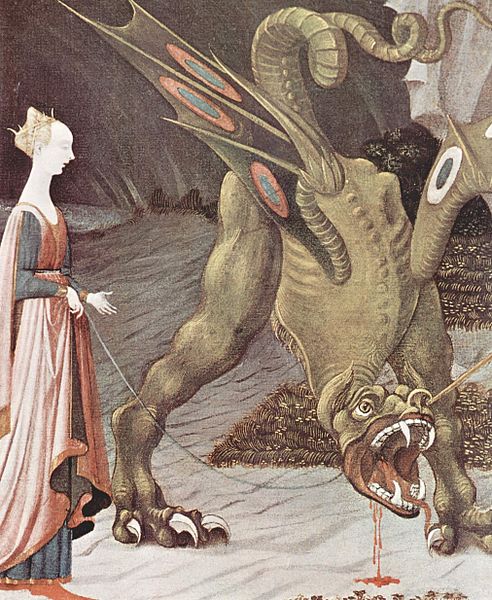

DRAGO

Mostro favoloso, il cui aspetto, derivante solitamente dai rettili, varia nei caratteri particolari (bocca fiammeggiante dalle molte lingue, testa di leone, di cane o di gatto, ali di pipistrello ecc., secondo la mitologia e il folclore dei luoghi. Così per esempio in Babilonia il drago Tiamat era immaginato con quattro gambe, ali e corpo squamoso; in Egitto, e almeno originariamente in Grecia, era un mostruoso serpente. Nella Bibbia viene chiamato Leviathan e Basilisco; nell’Apocalisse identificato con Satana ed è il nemico dell’ Agnello. Per Omero è un’enorme serpente, e per Dante, Cerbero, il gran vermo. Simbolo della violenza cosmica nell’antichità, divenne nel Medio Evo personificazione del peccato e pertanto nelle leggende agiografiche del cristianesimo, spesso combattuto e quindi vinto dai santi. Analogamente in molti racconti popolari si assiste alla sua sconfitta e talvolta la sua figura identificata con quella dell’orco, il quale pretende come vittima la debole fanciulla, liberata poi dall’eroico guerriero. Terrificante e decorativo dal punto di vista iconografico è stato spesso sfruttato come emblema di guerra, divenendo simbolo araldico. A differenza dagli altri paesi il drago in Cina e in Giappone è considerato come figura benefica e nella mitologia giapponese ha la facoltà di mutare forma e persino di rendersi invisibile. Sebbene considerati potenze dell’aria, i draghi cinesi e giapponesi sono sempre stati rappresentati privi delle ali.

National Gallery - Londra

DRAMMA

Genere di rappresentazione caratterizzata da una vicenda seria, basata su conflitti d’ordine sociale, religioso, psicologico ecc. In senso più ampio si intende per dramma ogni componimento destinato alla rappresentazione scenica (farsa, tragedia, commedia, ecc) Quest’uso lato del termine è di origine colta, e si basa sul suo significato etimologico implicando varie prese di posizione critiche e filosofiche sulla natura stessa del concetto di teatro, ricercando soprattutto l’elemento caratteristico fondamentale, capace di definire di per sé come dramma un fenomeno, e di distinguerlo da altri affini. In questo senso, elemento essenziale e caratteristico è la presenza di un attore, ossia di una persona che esprima una vicenda attraverso la sua trasformazione in un personaggio. Si considerano elementi ricorrenti, ma non essenziali, il dialogo, in quanto è concepibile un dramma sotto forma di monologo, oppure un dramma che implichi la presenza di un solo attore - personaggio e la parola, poichè il dramma può essere puramente mimico.

Origini:Il

termine deriva dal greco. Il concetto di dramma nasce quindi come

azione (drào =agire). Il significato secondario di drào è quello

di servire, che si specifica nel senso di servire la divinità del rito, così come si dice oggi, servire la messa. Tale natura sacrale

caratterizza probabilmente il senso originario del termine; sembra

derivare storicamente proprio da fenomeni religiosi e rituali.

L’elogio della divinità o dell’eroe celebrato nel rito e cantato

dal sacerdote è accompagnato da un’azione mimica del popolo,

tendente a rappresentare il “pathos”, cioè l’elemento

passionale che si fonde con quello narrativo. Da questo nucleo

primitivo si andranno distinguendo un dramma sacro, legato al tempio

e alla rappresentazione dei misteri religiosi, e un dramma eroico

che, staccandosi dal rito vero e proprio, seguirà lo sviluppo della

più libera vita cittadina, trasportando l’ara del dio o dell’eroe

in piazza o nel teatro, senza però assumere un carattere

complementare profano, ma derivando anzi dal proprio fondamentale

senso religioso, la natura di una vera e propria funzione di Stato.

Dai Greci, portati naturalmente alla speculazione e all’astrazione,

il termine dramma fu usato come concetto comprensivo di ogni forma di

teatro, capace di esprimere l’essenza comune delle sue varie

forme.

Il poeta,- scrive Aristotele - può imitare in due modi

diversi; e cioè, in forma narrativa o in forma drammatica; e allora

sono gli attori i quali rappresentano direttamente tutta l’intiera

azione come se ne fossero essi medesimi i personaggi viventi e

operanti.

Presso i Romani, il termine, ricalcato dal greco, è di

uso rarissimo e tardo.

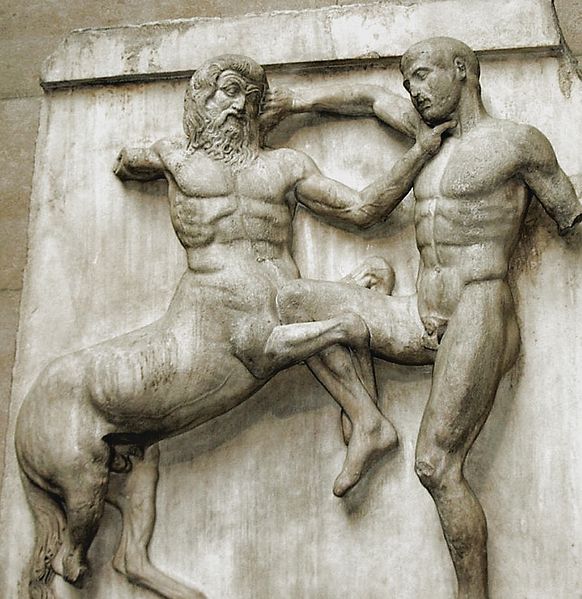

Dramma satiresco

Genere del teatro classico greco, così definito per la presenza obbligatoria di un coro di satiri. Per il poco che sappiamo di questo genere, doveva essere qualcosa di intermedio fra la tragedia e la commedia, più vicina a quest’ultima per il tono prevalentemente farsesco; se ne distingueva tuttavia per la mancanza di elementi politici, di inventiva e di parodia e per avere un contenuto di carattere mitico, come la tragedia. Le origini sono incerte e confuse; secondo Aristotele, la tragedia stessa sarebbe derivata da una primitiva forma satiresca. Secondo altra versione (già dall’antichità interpretata come contradditoria alla prima). Inventore del dramma satiresco sarebbe stato il poeta Pratina da Flinunte, la cui attività risale al periodo dopo Tespi. Il contrasto potrebbe essere risolto considerando Pratina come il rinnovatore o il riformatore (e non creatore) di un genere andato in desuetudine, perché assorbito dalla tragedia. Certo è, che il dramma satiresco ebbe tanto successo da essere stato in obbligo per tutti i concorsi drammatici, formando la quarta parte di una tetralogia composta per il resto di tre tragedie. La tradizione ci tramanda un unico esempio di dramma satiresco completo “Ciclòpe” di Euripide più gli “Ichneutai” di Sofocle, mutilo, e altri frammenti e titoli.

DRUSO

MAGGIORE NERONE CLAUDIO

Generale romano (38-9 a.C.), figlio di Tiberio Nerone e di Livia Drusilla, fu figliastro di Augusto. e suo valente coadiuatore: combattè contro i Reti, pacificò la Gallia, iniziò una sistematica serie di spedizioni in Germania, per sottomettere quel Paese all'autorità di Roma, ottenendo vari successi, seppure non decisivi. Morì giovanissimo per una accidentale caduta da cavallo. Con la sua morte Tito Livio fece finire la sua "Storia Romana!

DURIDE

Ceramista attico, secolo VI-V a.C.

Vaticano, Museo gregoriano etrusco 16545.(da Wikipedia)

Louvre – Parigi.

NOTE